Wurmlöcher faszinieren seit Jahrzehnten nicht nur Physiker, sondern auch Fans der Science-Fiction. Sie versprechen eine Abkürzung durch Raum und Zeit – ein Tunnel, der zwei weit entfernte Punkte miteinander verbindet. Doch was steckt wirklich hinter dem Konzept der Wurmlöcher? Gibt es sie wirklich? Und wenn ja, könnten wir eines Tages durch sie reisen wie in Stargate oder Interstellar? Dieser Artikel erklärt in einfachen Worten den aktuellen Stand der Wissenschaft und vergleicht ihn mit berühmten Darstellungen aus der Sci-Fi-Welt.

Was ist ein Wurmloch?

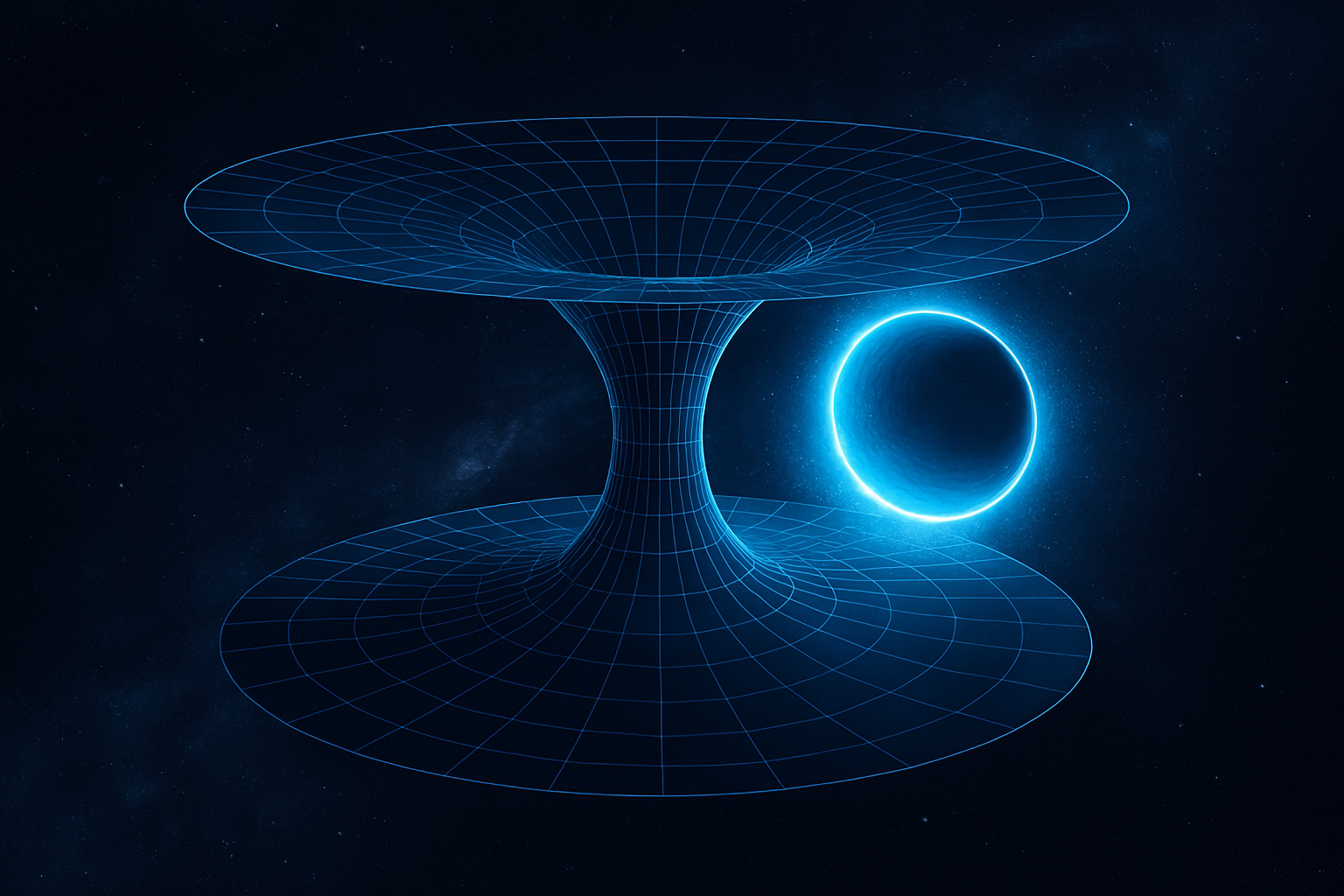

Ein Wurmloch ist ein hypothetischer Tunnel in der Raumzeit. Die Theorie basiert auf Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Bereits 1935 beschrieben Albert Einstein und Nathan Rosen eine sogenannte "Einstein-Rosen-Brücke", die als Verbindung zwischen zwei Punkten im Universum dienen könnte.

Man kann sich ein Wurmloch wie einen Tunnel durch einen Apfel vorstellen: Statt außen herumzugehen, bohrt man sich direkt durch – und spart Zeit und Strecke. In der Physik wäre dies eine direkte Verbindung zwischen zwei Orten, möglicherweise sogar durch Raum und Zeit.

Allerdings: Klassische Wurmlöcher wären instabil. Sie würden sofort zusammenbrechen, bevor etwas hindurchreisen könnte. Nur durch sogenannte exotische Materie mit negativer Energiedichte – eine Form von Materie, die wir bisher nur theoretisch kennen – ließen sich Wurmlöcher offenhalten.

Wurmlöcher im Kontext der Physik

Theoretische Grundlagen

Einstein-Rosen-Brücke: Die sogenannte Einstein-Rosen-Brücke ist eine mathematische Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen und wurde 1935 von Albert Einstein und Nathan Rosen vorgestellt. Sie beschreibt eine theoretische Verbindung zwischen zwei Punkten im Raum-Zeit-Kontinuum, die wie ein Tunnel wirkt. Ursprünglich war sie nicht als durchquerbarer Tunnel gedacht, sondern als ein Modell für die Struktur von Elementarteilchen. In der modernen Physik gilt sie als die Grundlage für das Konzept der Wurmlöcher.

Exotische Materie: Damit ein Wurmloch offen und stabil bleibt, bräuchte es sogenannte exotische Materie. Diese hypothetische Substanz hätte eine negative Energiedichte und würde somit eine abstoßende Gravitationswirkung entfalten – im Gegensatz zu normaler Materie, die Massen anzieht. Exotische Materie könnte also das Zusammenklappen eines Wurmlochs verhindern. Ob und wie solche Materie existieren kann, ist eines der großen ungelösten Rätsel der theoretischen Physik.

Kip Thorne und das traversierbare Wurmloch: Der amerikanische Physiker Kip Thorne entwickelte zusammen mit seinem Studenten Michael Morris 1988 ein theoretisches Modell für ein sogenanntes traversierbares Wurmloch – ein Tunnel, der durchquert werden kann, ohne zerstört zu werden. Ihre Arbeit basierte auf der Allgemeinen Relativitätstheorie, setzte jedoch exotische Materie voraus, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten. Dieses Modell war Grundlage für viele weitere Überlegungen – und inspirierte auch den Film Interstellar, bei dem Thorne wissenschaftlicher Berater war.

Casimir-Effekt: Der Casimir-Effekt ist ein quantenphysikalisches Phänomen, das auftritt, wenn zwei leitende Platten extrem nah beieinander im Vakuum stehen. Zwischen ihnen entsteht eine messbare Kraft, weil die Quantenvakuumfluktuationen eingeschränkt werden. Dabei kann eine negative Energiedichte im Zwischenraum entstehen – etwas, das für die Stabilisierung eines Wurmlochs theoretisch notwendig wäre. Der Casimir-Effekt zeigt, dass solche exotischen Zustände zumindest im Kleinen möglich sind – ihre Skalierung auf makroskopische Wurmlöcher ist jedoch völlig ungeklärt.

Neuere Konzepte

ER=EPR-Vermutung: Diese moderne Hypothese stammt von Juan Maldacena und Leonard Susskind und wurde 2013 formuliert. Sie schlägt vor, dass Einstein-Rosen-Brücken (ER) und Quantenverschränkungen (EPR – benannt nach Einstein, Podolsky und Rosen) auf fundamentale Weise miteinander verbunden sind. Mit anderen Worten: Verschränkte Teilchen könnten durch mikroskopisch kleine Wurmlöcher miteinander verbunden sein. Diese Idee führt zu faszinierenden neuen Interpretationen über die Struktur des Universums und die mögliche Rolle von Wurmlöchern in der Quantenphysik.

Quantencomputer-Experimente: Im Jahr 2022 gelang es einem Forschungsteam um Maria Spiropulu am Caltech, auf einem Quantencomputer ein physikalisches System zu simulieren, das sich wie ein einfaches Wurmloch verhielt. Die simulierten Informationen bewegten sich so, als wären sie durch einen Tunnel gereist, der von der Raumzeit gekrümmt wurde. Auch wenn dies kein echtes Wurmloch war, zeigt das Experiment, dass sich bestimmte Aspekte der Wurmlochphysik im Labor untersuchen lassen – ein bedeutender Schritt für die theoretische und experimentelle Physik.

Der aktuelle Stand der Forschung

Beobachtungen: Bis heute haben Astronomen keine direkten Hinweise auf die Existenz natürlicher Wurmlöcher im Universum gefunden. Wurmlöcher könnten sich theoretisch durch ungewöhnliche Gravitationslinseneffekte bemerkbar machen, indem sie das Licht von Hintergrundsternen auf eine spezifische Weise verzerren. Doch bislang wurden keine solchen Beobachtungen gemacht, die zweifelsfrei auf ein Wurmloch hindeuten würden. Die Suche nach indirekten Anzeichen wie abnormale Lichtbiegungen oder unerklärliche Bewegungsmuster im Raum geht jedoch weiter – etwa durch Projekte mit hochauflösenden Weltraumteleskopen.

Simulationen: Da ein reales Wurmloch bislang nicht beobachtet werden konnte, versuchen Physiker, seine Eigenschaften zumindest rechnerisch oder experimentell im Labor zu simulieren. Besonders hervorzuheben ist dabei ein Experiment aus dem Jahr 2022, bei dem ein Quantenprozessor ein vereinfachtes Wurmlochmodell simulierte. Hierbei wurde Information in einem kontrollierten System übertragen, als würde sie durch ein Wurmloch reisen. Zwar handelt es sich nicht um ein echtes Wurmloch, aber die Simulation ermöglicht es, physikalische Gesetzmäßigkeiten zu testen, die bei einem echten Wurmloch auftreten würden. Solche Ansätze könnten helfen, zu verstehen, wie sich Raumzeit unter extremen Bedingungen verhält.

Mathematische Modelle: In der theoretischen Physik werden laufend neue Ansätze entwickelt, wie Wurmlöcher ohne die bislang notwendige exotische Materie stabil existieren könnten. Ein Beispiel ist die Arbeit von Gao, Jafferis und Wall, die 2016 ein durchquerbares Wurmlochmodell vorschlugen, das auf quantenmechanischen Effekten wie Quantenverschränkung basiert. Auch die Idee, dass die Geometrie der Raumzeit selbst durch Quanteninformationen strukturiert ist, wird immer häufiger diskutiert. Diese Modelle sind zwar komplex und noch weit von der praktischen Anwendung entfernt, könnten aber langfristig zu einem besseren Verständnis der Gravitation und Raumzeit führen.

Trotz aller Fortschritte bleibt festzuhalten: Es gibt bisher keinen Beweis für die Existenz von Wurmlöchern. Aber sie widersprechen den Gesetzen der Physik nicht – was sie zu einem spannenden Forschungsfeld macht.

Vergleich mit Science-Fiction

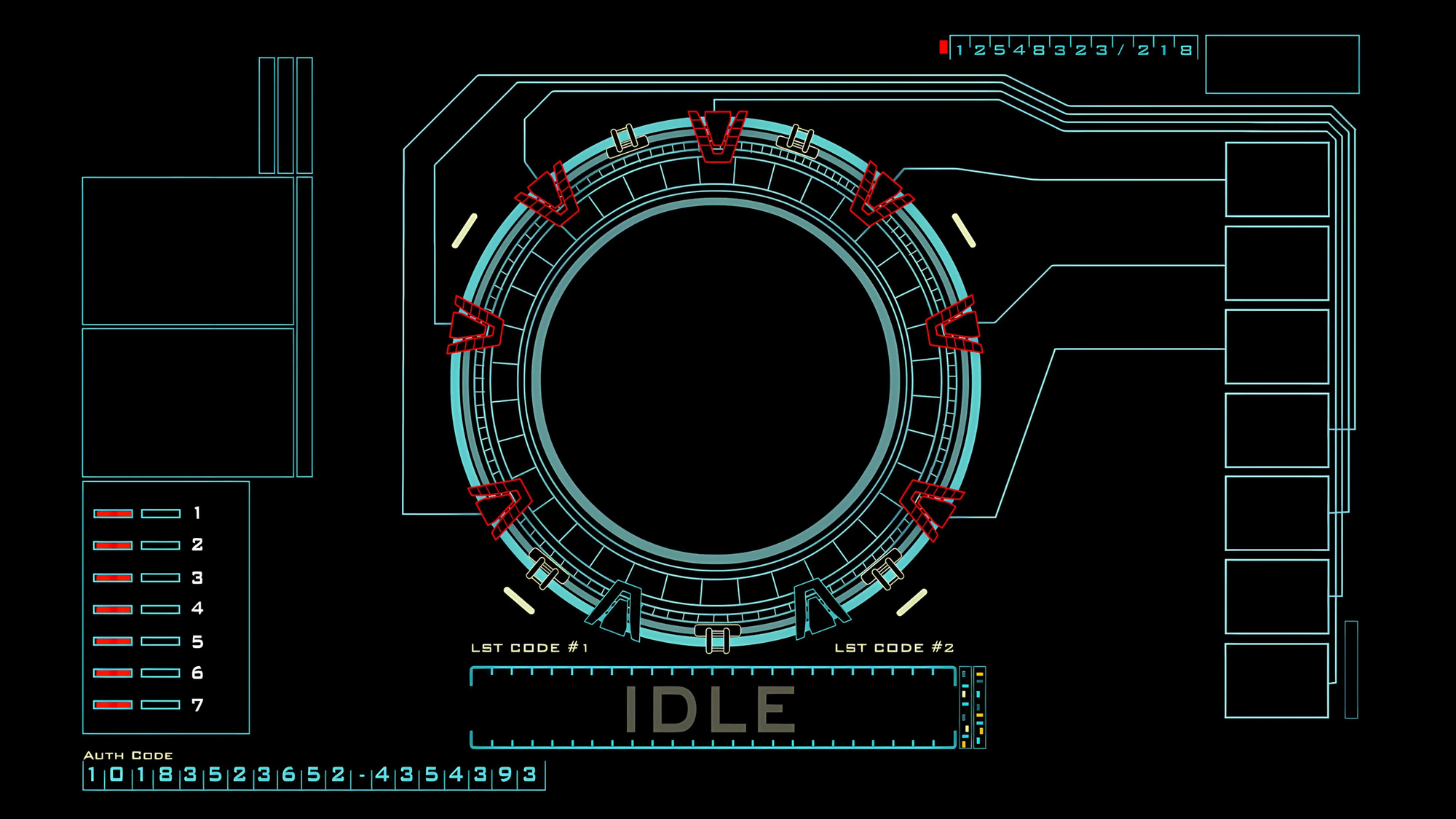

Wurmlöcher sind aus der Science-Fiction nicht wegzudenken. Zwei der bekanntesten Beispiele sind Stargate und Interstellar.

| Aspekt | Stargate | Interstellar | Wissenschaft |

|---|---|---|---|

| Entstehung | Künstlich erzeugt | Unbekannte Superintelligenz | Benötigt exotische Materie |

| Öffnung | Flache Scheibe im Ring | Kugelförmige Öffnung | Sphärisch, verzerrt Raumzeit |

| Reisecharakter | Sofortiger Durchtritt | Schnelle Durchquerung | Extrem instabil ohne exotische Materie |

| Stabilität | Minutenweise geöffnet | Jahrzehnte offen | Ohne exotische Materie nicht stabil |

| Technologie | Stargate-Geräte | Unbekannte Technik | Keine existierende Technologie |

Fazit: Während Interstellar versucht, wissenschaftlich möglichst akkurat zu sein (u. a. durch Beratung von Kip Thorne), nutzt Stargate das Wurmlochkonzept freier für die Erzählung.

Wie wahrscheinlich sind echte Wurmlöcher?

Aus heutiger Sicht ist es extrem unwahrscheinlich, dass durchquerbare Wurmlöcher existieren. Die Bedingungen dafür – exotische Materie, enorme Energien, stabile Quantenzustände – übersteigen unser aktuelles technologisches Können und Verständnis. Dennoch sind sie physikalisch nicht ausgeschlossen. Und das allein macht sie zu einem legitimen Forschungsgegenstand.

Einige Forscher spekulieren sogar, dass mikroskopisch kleine Wurmlöcher im frühen Universum entstanden sein könnten – und vielleicht noch existieren. Andere sehen in Wurmlöchern eine Brücke zur Quantenmechanik und zur möglichen Lösung des Informationsparadoxons bei Schwarzen Löchern.

Fazit

Wurmlöcher sind derzeit nichts weiter als faszinierende theoretische Objekte – mathematisch denkbar, aber bisher ohne jeglichen Nachweis in der realen Welt. Dennoch liefern sie einen spannenden Schnittpunkt zwischen harter Wissenschaft und kreativer Science-Fiction.

Und vielleicht ist genau das ihre größte Stärke: Sie fordern uns heraus, über die Grenzen unserer Vorstellungskraft hinauszudenken – und liefern dabei nicht nur Stoff für bahnbrechende Forschung, sondern auch für epische Geschichten in Film und Fernsehen.

Wer weiß – vielleicht blicken wir eines Tages wirklich durch ein Wurmloch. Bis dahin bleibt es ein Fenster in die Zukunft der Physik – und in die Fantasie der Menschheit.

👉 Wenn dir der Artikel gefallen hat und du Lust auf mehr Gedankenreisen zwischen Wissenschaft und Science-Fiction hast, klick dich doch einfach weiter durch die Sternen Schmiede. Hier findest du regelmäßig frischen Stoff für Neugierige, Weltraumträumer und Zukunftsdenker. Wer weiß – vielleicht wartet das nächste Wurmloch ja schon hinter dem nächsten Klick. 🚀

Matt McKenzie

Sternenwanderer, Wortschmied – Matt McKenzie erkundet die Grenzen des Vorstellbaren und schreibt darüber, als wäre er mittendrin. Fantasie trifft Technik in der Sternen Schmiede.

Folge mir :

Leave a Comment