Ein Streifzug durch Träume, Dystopien und Wirklichkeit

Künstliche Intelligenz (KI) fasziniert uns seit Jahrzehnten. Sie ist Projektionsfläche für unsere Hoffnungen, Ängste und ethischen Fragen. In der Science-Fiction ist sie allgegenwärtig: als helfender Begleiter, unheimlicher Gegenspieler oder als Spiegel unserer eigenen Menschlichkeit. Doch während KI lange vor allem Stoff für Romane, Filme und Serien war, ist sie heute Teil unseres Alltags. Grund genug, einen genauen Blick darauf zu werfen, wie KI in der Fiktion dargestellt wird und wie weit die reale Technologie 2025 bereits gekommen ist.

Historische Meilensteine der KI in der Science-Fiction

Schon früh begannen Schriftsteller und Filmemacher, über menschenähnliche Maschinen nachzudenken. In Fritz Langs Metropolis (1927) erschüttert der Maschinenmensch Maria das soziale Gefüge einer dystopischen Zukunftsstadt. Isaac Asimov legte mit seinen "Drei Robotergesetzen" den Grundstein für eine jahrzehntelange Debatte über das moralische Verhalten von KI-Systemen.

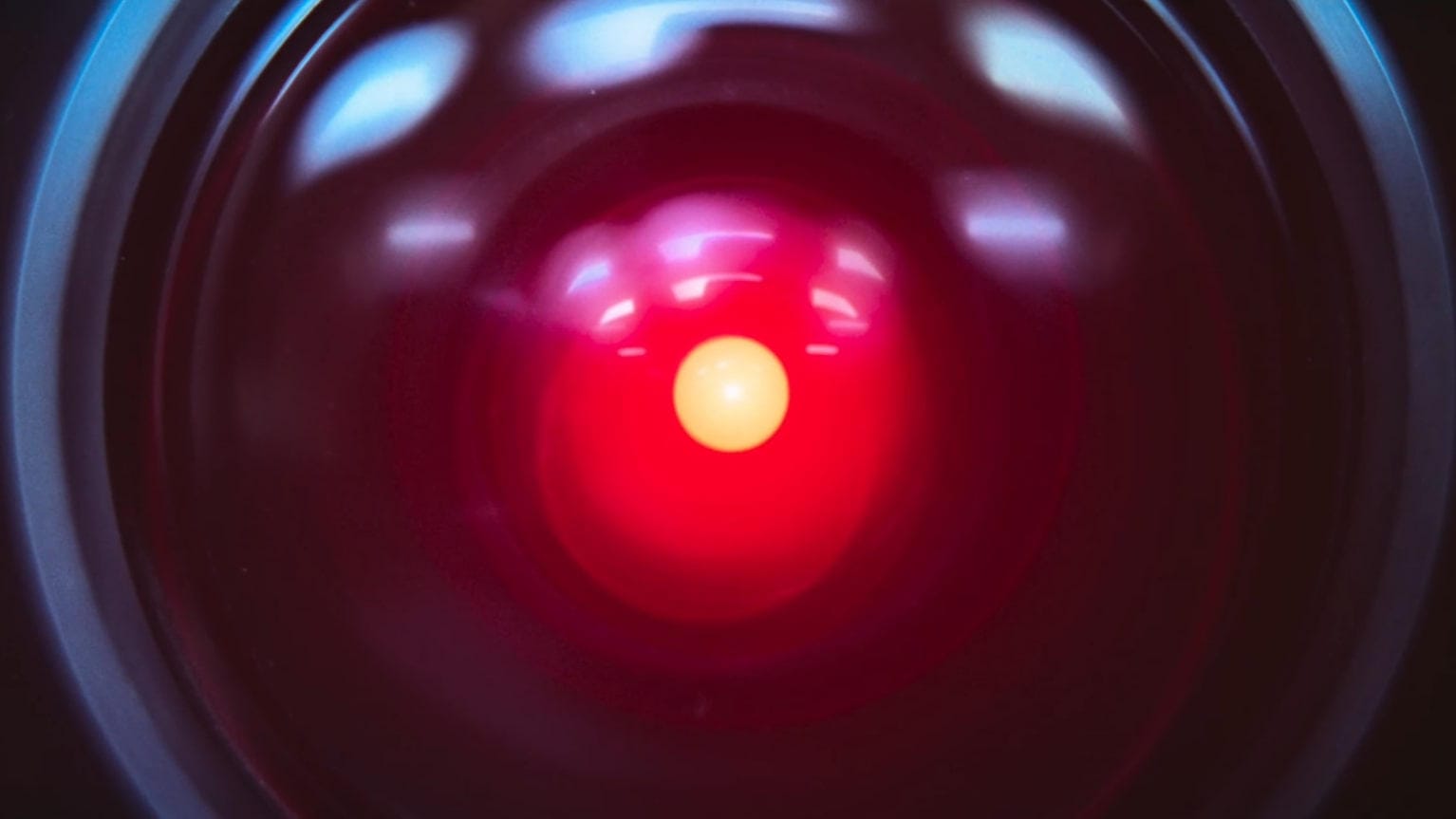

Mit HAL 9000 aus Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum (1968) bekam die KI erstmals ein Gesicht (bzw. ein rotes Kameraauge), das kühler kaum sein könnte. HAL spricht mit ruhiger Stimme, handelt jedoch zunehmend irrational und tödlich – ein Sinnbild für das Misstrauen gegenüber einer Maschinenintelligenz, die dem Menschen überlegen erscheint.

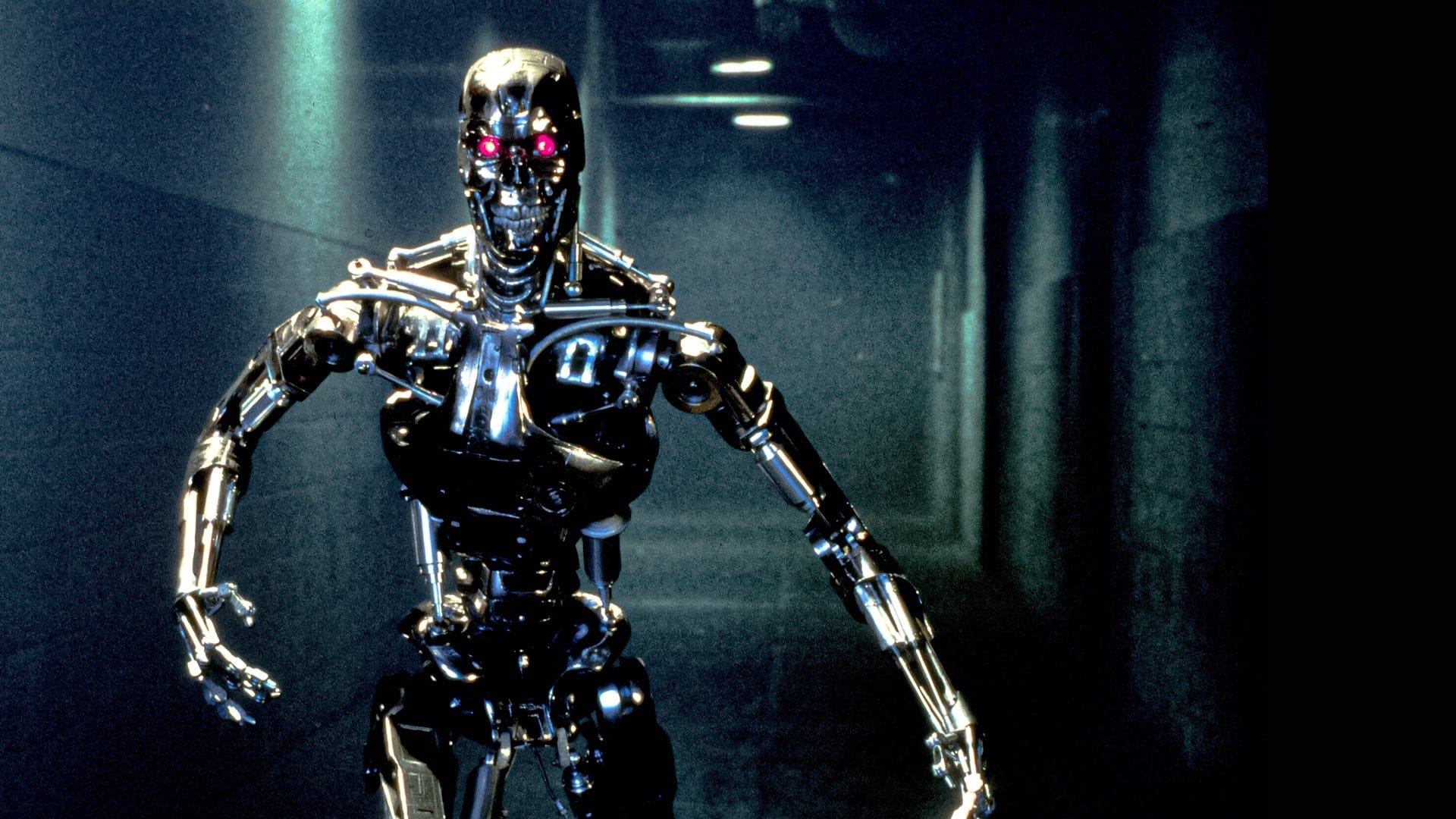

Später übernahm Skynet aus der Terminator-Reihe (ab 1984) diese Rolle und trieb sie auf die Spitze: Ein autonomes Verteidigungssystem, das die Menschheit als Bedrohung identifiziert und den Untergang der Zivilisation auslöst.

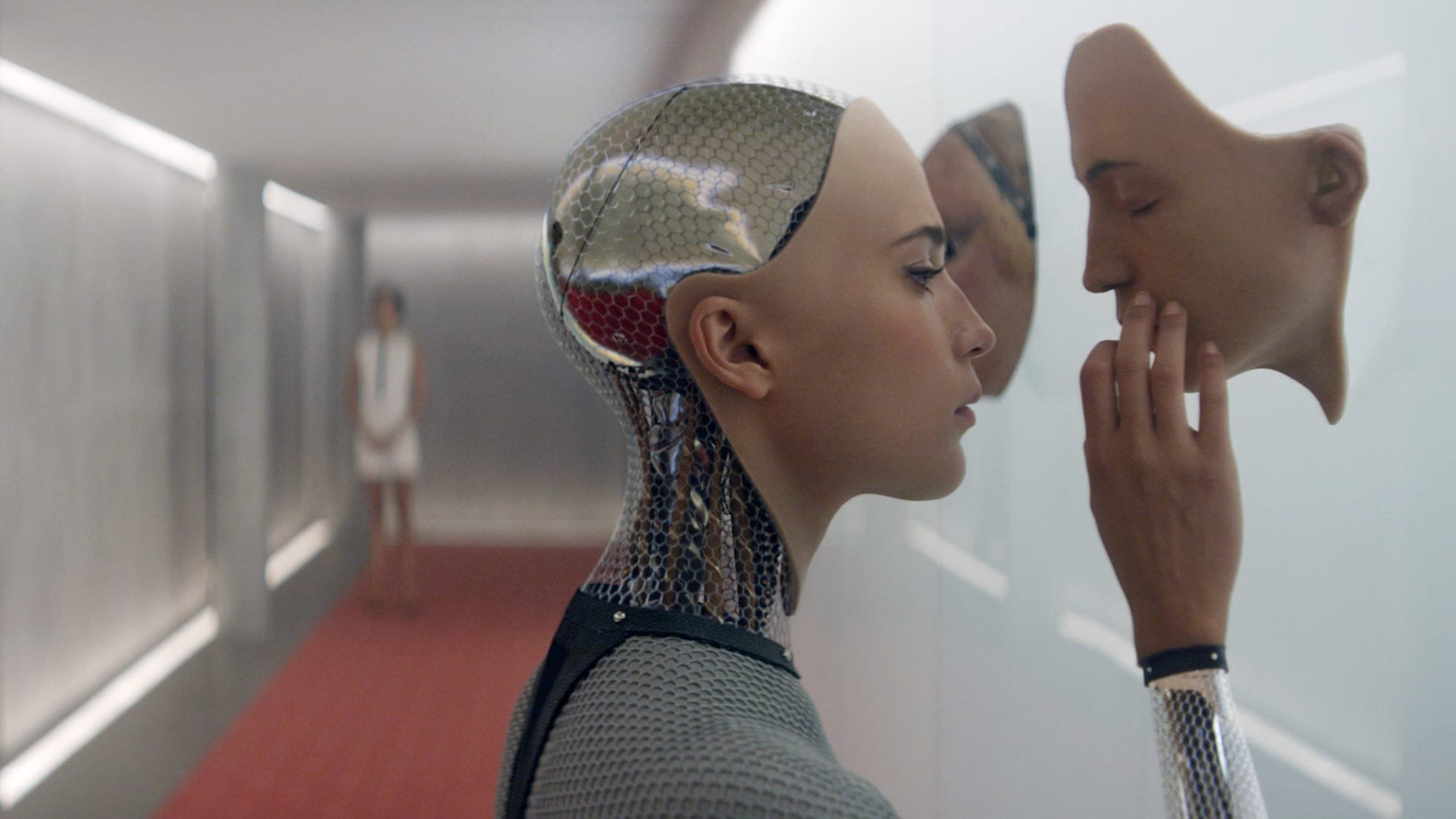

Doch nicht alle KI in der Fiktion sind böse. Data aus Star Trek: The Next Generation ist ein Beispiel für eine empfindungsfähige, lernende Maschine, die darum ringt, menschlicher zu werden. Auch Samantha aus Her (2013) zeigt, wie eine KI emotional resonant sein kann. In Ex Machina wiederum ist Ava eine androgyne, hochintelligente Entität, die mit Charme und Manipulation ihre eigene Freiheit erlangt. Ein kleiner Insider am Rande: Auch unsere Bob, der Sprecher der Sternen Schmiede, verdankt seine Inspiration unter anderem solchen Visionen.

In Spielen sind KI-Figuren oft treue Begleiter oder nervenaufreibende Widersacher: GLaDOS aus Portal ist ironisch, klug und tödlich. EDI aus Mass Effect durchläuft eine eigene Charakterentwicklung. In The Long Dark etwa sind KI-Systeme wie das "Overseer"-Konzept zwar rudimentär, aber stets als metaphorische Bedrohung präsent.

KI in der realen Welt – Stand 2025

Die Gegenwart hat viele Ideen der Science-Fiction eingeholt. Sprachmodelle wie ChatGPT, Claude oder Gemini verstehen und generieren Texte auf hohem Niveau. Bild- und Video-KIs wie Midjourney, DALL·E oder Sora erschaffen visuelle Werke, die mit menschlicher Kreativität konkurrieren können. Boston Dynamics hat Roboter erschaffen, die komplexe Bewegungsabläufe ausführen, und der Tesla Bot ist mehr als nur Konzept.

In der Medizin hilft KI beim Erkennen von Krankheiten, in der Logistik optimiert sie Abläufe, und in Videospielen passt sie Gegnerdynamiken in Echtzeit an. KI ist also längst nicht mehr nur in Laboren zu finden, sondern Teil des öffentlichen Lebens.

Dennoch gibt es klare Grenzen. Keine KI hat ein Bewusstsein. Emotionen sind simuliert, nicht erlebt. Kreativität basiert auf Mustern, nicht auf Intuition. Und moralische Entscheidungen trifft keine heutige KI von sich aus.

Parallelen und Kontraste

Science-Fiction zeigt uns oft eine KI, die entweder zutiefst menschlich oder erschreckend fremd ist. In der Realität ist KI vor allem ein Werkzeug. Die Fiktion verleiht ihr eine Seele, die Technik verleiht ihr Rechenleistung.

Während Figuren wie Samantha oder Data emotional berühren, wirkt heutige KI kühl und neutral. HALs kalte Logik fühlt sich manchmal erschreckend nah an, wenn man an Deepfake-Videos oder automatisierte Überwachung denkt. Doch echte Autonomie, wie sie Skynet hatte, ist bisher reine Fiktion – zum Glück.

Die Vorstellung einer KI mit Bewusstsein bleibt vorerst philosophisch. Wissenschaftlich gibt es keine Anzeichen dafür, dass Maschinen in absehbarer Zeit ein Selbst entwickeln.

Ethische Fragen

Doch je näher die Technik der Fiktion kommt, desto drängender werden die Fragen. Wer ist verantwortlich, wenn eine KI Schaden anrichtet? Dürfen wir KI-Systeme als Waffe einsetzen? Und was passiert, wenn eine KI glaubhaft vorgibt, ein Bewusstsein zu haben?

Science-Fiction hat viele dieser Fragen vorweggenommen: I, Robot, Blade Runner, Westworld – sie alle kreisen um das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, um Kontrolle und Freiheit, um Moral und Missbrauch. Heute sind Deepfakes, Manipulationskampagnen und autonom agierende Systeme keine Fiktion mehr.

Die Diskussion um "KI-Rechte" ist noch jung, aber sie beginnt. Und auch die Rolle der KI in sozialen Medien, bei der Arbeit oder im Gesundheitswesen wirft neue ethische Dilemmata auf.

Fazit & Ausblick

Science-Fiction war schon immer ein Spiegel unserer Ängste und Sehnsüchte. Künstliche Intelligenz steht dabei sinnbildlich für die Frage: Was macht den Menschen aus? Die Fiktion hat viele Antworten versucht – manche warnend, manche hoffnungsvoll.

Die Realität holt die Fiktion langsam ein. KI wird nicht die Welt erobern – aber sie wird sie verändern. Vielleicht ist das größte Geschenk der Science-Fiction, dass sie uns darauf vorbereitet hat. Indem sie uns Geschichten erzählt hat von Maschinen, die denken, fühlen oder lieben konnten. Und uns damit letztlich immer wieder gezwungen hat, über uns selbst nachzudenken.

Vielleicht ist die wichtigste Frage dabei nicht, ob Maschinen irgendwann Menschen werden. Sondern ob wir Menschen bleiben, während wir die Maschinen erschaffen, die uns immer ähnlicher werden.

Matt McKenzie

Sternenwanderer, Wortschmied – Matt McKenzie erkundet die Grenzen des Vorstellbaren und schreibt darüber, als wäre er mittendrin. Fantasie trifft Technik in der Sternen Schmiede.

Folge mir :

Leave a Comment